과학관이 담은 세상-유만선 관장

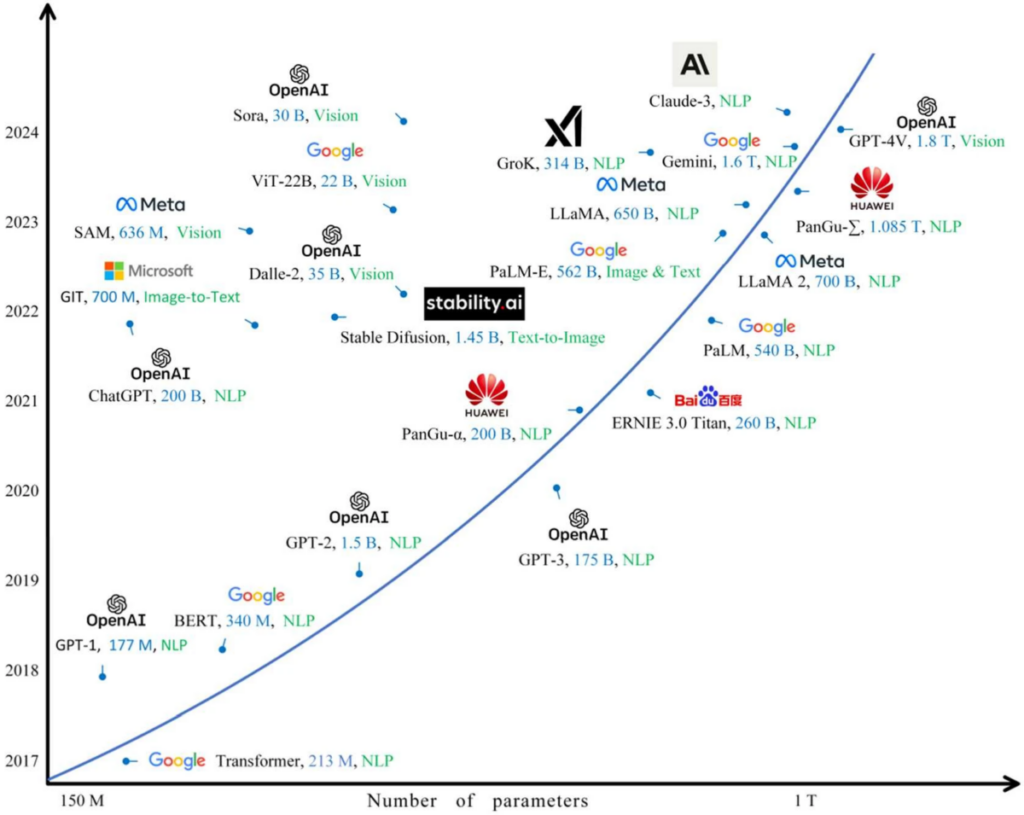

“접근조차 어려운 방대한 파라미터의 경쟁”

“OOO정예팀, AI멀티모달 추가, 조 단위 파라미터로 확장”

지금 세상에 가장 큰 화두 중의 하나인 ‘인공지능’과 관련한 기사들을 읽다 보면 위와 같이 ‘파라미터’라는 단어가 자주 눈에 띈다.

파라미터(parameter)는 ‘곁’을 뜻하는 ‘para’와 ‘척도’를 의미하는 ‘metron’이 결합된 말이다.

‘어떤 대상 그 자체’라기보다는, ‘대상을 설명하고 이해하기 위한 기준값’이라 할 수 있다.

파라미터는 스스로 의미를 갖기보다는, 다른 것과의 관계 속에서 의미를 드러내는 숫자다.

그렇다면 현대의 인공지능 알고리즘 속에서 파라미터는 어떤 역할을 하기에 신문 기사에까지 오르내리는 것일까.

‘의자’라는 단어를 한 번 떠올려 보자.

이 짧은 단어를 보는 순간, 우리 머릿속에는 하나의 모습이 아니라 여러 장면이 동시에 떠오른다.

어릴 적 학교 교실에서 앉았던 딱딱한 의자, 회사 회의실에서 직원들이 둘러앉는 등받이 높은 사무용 의자, 목공방에서 막 제작 중인 거칠고 투박한 나무 의자까지.

우리가 떠올린 ‘의자’들은 모두 서로 다른 형태를 하고 있지만, 각자의 상황 속에서는 자연스럽게 어울리는 존재들이다.

이런 현상은 글자에만 국한되지 않는다.

특정한 소리나 빛과 같은 정보 역시, 어떤 상황 속에 놓이느냐에 따라 전혀 다른 의미를 갖는다.

철학적인 표현을 빌리자면, 세상의 모든 존재는 고립된 채 의미를 갖기보다, 다른 존재들과 ‘관계’ 속에서 정의된다.

‘존재’란 결국 세상 속 수많은 관계들이 엮여 만들어진 하나의 결과물이며, 날줄과 씨줄처럼 얽힌 관계의 그물망 속에서 비로소 자리를 얻게 되는 것이다.

우리는 태어나면서부터 이러한 관계 속으로 던져진다.

세상에 나와 처음 내지르는 ‘응애~’라는 울음소리, 눈을 찌르는 강한 빛, 그리고 엄마와 아빠의 얼굴을 비롯해 수많은 존재들과 관계를 맺으며 살아간다.

성장하면서 경험은 점점 더 확장되고, 그만큼 관계의 폭도 넓어진다.

이러한 경험의 축적을 통해 우리는 소리와 빛, 사물들이 여러 상황과 맥락 속에서 갖는 ‘관계의 의미’를 자연스럽게 이해하게 된다.

이 모든 관계에 대한 정보는 뇌 속에 차곡차곡 저장되고, 우리가 글을 읽거나 소리를 듣거나 무언가를 바라볼 때 수많은 뇌세포 간의 신호 전달을 통해 그 의미를 해석해 낸다.

그렇다면 인공지능은 이 과정을 어떻게 흉내 내는 것일까.

인공지능에서 말하는 파라미터란, 바로 이러한 존재들이 수많은 관계 속에서 어디쯤 위치해 있는지를 숫자로 표현한 값이라 할 수 있다.

하나의 관계를 하나의 ‘차원’이라 부른다면, 인공지능은 수천 개에 달하는 차원, 즉 수천 개의 관계를 동시에 고려해 그 존재(글, 소리, 빛 등)의 의미를 정의한다.

여기서 말하는 차원이란, 관계를 수학적으로 표현하기 위한 하나의 축에 가깝다.

인간과 마찬가지로 인공지능 역시 처음부터 이러한 관계를 알고 태어나는 것은 아니다.

학습을 시작할 때 인공지능의 파라미터 값은 초기 상태에 가깝다.

그러나 인간이 평생 접하기 어려울 만큼 방대한 양의 글·이미지·소리 데이터를 반복해서 학습함으로써 파라미터 값들은 점점 정교하게 조정된다.

그 결과 인공지능은 인간의 정보들을 이해하고, 더 나아가 새로운 글과 그림, 소리를 만들어낼 수 있는 수준의 인지 능력에 도달하게 되었다.

복잡하고 신비롭게만 보이던 인공지능이 결국은 파라미터라 불리는 단순한 숫자들의 조합으로 이루어져 있다는 점을 떠올리면, 막연한 두려움이나 경외감은 다소 누그러진다.

더불어 세계 최강의 ‘고등 생명체’라 뽐내며 지구의 자원과 에너지를 마구 집어삼키고 있는 우리 ‘인류’ 또한 그 존재의 의미가 그저 뇌 속에 흐르는 미약한 전기신호들의 집합에 다름없음을 생각해 보면, 세상 앞에서 조금은 겸손해질 필요가 있음을 자연스럽게 느끼게 된다.

‘과학관이 담은 세상’은 서울시립과학관이 직접 과학 관련 이야기를 소개하는 코너입니다.