유수현 지리선생님의 그리스 여행 (2)

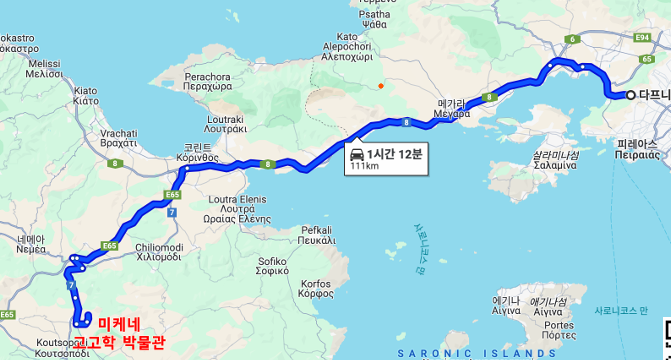

다프니 수도원 – 미케네 – 티린스 – 에피다우로스

그리스 수도원을 구경하고 싶다면, 영화 007 시리즈 촬영지로 유명한 절벽 위의 ‘메테오라 수도원’이 으뜸이다. 그러나 우리는 반대 방향인 남쪽 펠로폰네소스 반도로 향하던 길이라 ‘다프니 수도원’에 잠시 들렀다.

수도원에 왜 요정 ‘다프네’(다프니)의 이름을 붙였을까? 아폴론의 구애를 끝까지 거부하다 월계수가 된 비운의 님프 ‘다프네’에서 유래했기에, 월계수 나무가 많을 거라 기대했는데 보이지 않았다.

11세기 비잔틴 양식의 성당 건물 내부, 천장과 벽에 그려진 아름다운 모자이크 성화에 넋을 놓고 있는 사이, 가이드는 “신화 속 악당 프로크루스테스가 행려자를 침대에 눕혀 처단했던 곳이 바로 이 근처”라고 덧붙인다.

침대를 사람 키에 맞춰야지

침대를 사람 키에 맞춰야지, 어찌 사람을 침대 길이에 맞추는가? 고대인은 정의에 대한 갈망을 신화로 표현했다. 획일적인 잣대를 잔혹하게 휘두르다 테세우스에게 처형당한 프로크루스테스여, 그대의 무덤을 세계문화유산이 덮고 있네요.

펠로폰네소스 반도를 찾는 여름 여행자는 올림피아를 제외하면 많지 않았다. 아테네에 비해 스파르타 유적은 아직 제대로 발굴되지 않았고, 관광 인프라도 미흡하기 때문이다.

그리스는 발굴된 유물을 그 지역 박물관에 전시하는 정책을 펴고 있어, 지역 박물관 유물 대부분이 진품이라고 한다.

미케네와 다음 날 방문한 티린스는 기원전 18세기부터 13세기까지 문명을 꽃피웠던 유적이지만, 유적지나 박물관의 규모는 기대보다 작았다.

그러나 미케네 왕궁지는 해발 약 800m 산 중턱에 자리한 천혜의 방어 요새로, 시설 수준이 놀랄만했다.

곡저평야엔 트로이 전쟁 이야기가

유적지를 둘러보며 신화적 역사 속 비극을 상상해 본다. 스파르타 왕 메넬라오스와 미의 여신처럼 불리는 헬레나가 이곳에 살았다는 것인가?

이 왕궁터와 저 아래로 펼쳐진 광활한 곡저평야에서 트로이 전쟁과 관련된 수많은 스캔들이 펼쳐졌으리라.

비극의 주인공들이 벌이는 싸움은 인간의 운명에 맞서는 상징으로 해석된다. 자기애에 충실한 아킬레우스, 복수에 사로잡힌 아가멤논의 아들 오레스테스, 지독한 형제애로 목숨을 바치는 고집스러움을 보여주는 안티고네는 고대인이 현대인과 다르지 않음을 보여준다.

소극적인 내 성격 속에도 이런 요소들이 숨어 있으리라.

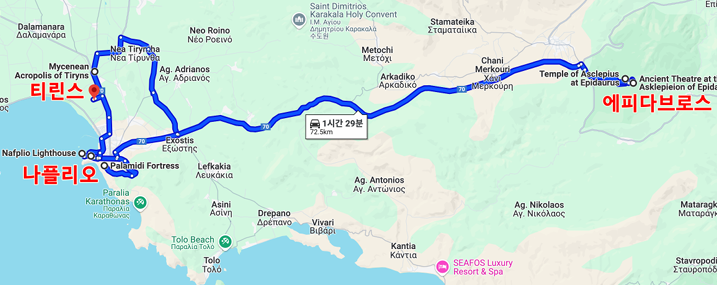

이튿날 오전은 티린스 유적지에서 시작했다. 이곳 출신이라는 헤라클레스가 12가지 임무를 시작한 장소라고 한다. 고지대의 미케네나 맞은편 아르고스와 달리 티린스는 당시 궁전 구조를 짐작하기 쉬울 정도로 보존 상태가 양호했다.

이어 이름이 낯선 ‘에피다우로스’로 이동했다. 세계에서 가장 오래된 고대극장과 치유의 신 아스클레피오스 신전 터가 기다리고 있다.

마이크 없이도 목소리 전달되도록

가장 놀라웠던 건 2300여 년 전 그리스인들이 1만 4천 석 규모의 노천극장을 지으면서, 마이크 없이도 음성이 또렷하게 전달되도록 공명과 필터를 고려해 설계했다는 것이다.

여기에 더해 피보나치 수열을 이용한 황금비로 객석 줄을 구성했다니, 한 번 더 감탄한다.

이 예술 극장이 치유의 신 아스클레피오스에게 바쳐진 ‘성역’이라는 점은, 고대 그리스인들이 이미 음악과 연극을 통한 예술치료 개념을 가지고 있었다는 것을 보여준다.

바로 옆 아스클레피오스 신전터에는 체력 향상, 목욕, 종교활동, 의술 치료, 꿈 치료 등이 복합적으로 이루어졌던 종합 시설의 흔적이 넓게 남아있다.

질병 치료를 위한 스타디움이 있을 정도로 질병 치료에 대한 통합적 접근이 인상 깊다.

아스클레피오스는 고대 중국의 ‘편작’처럼 실존했던 명의라는 주장이 설득력을 얻고 있는데 그를 신격화해 치유센터를 건립한 곳이 바로 에피다우로스였다.

산지가 3/4인 그리스는 숲이 빈약하다. 그래도 메타세쿼이아 그늘에 몸을 기대면, 35도의 더위도 견딜만하다. 여행 내내 간간이 남실대는 바람이 불어와 겨드랑이 땀을 식혀주었다.

팔랑팔랑 쾌풍에 두 팔 벌리고 걷던 그 상쾌함을 잊을 수 없다.

“바람의 신 아이올로스, 칼리스페라(낮인사)!”

<정정>

지난 글에서 ‘파르테논 신전이 오스만 제국의 포격으로 파괴되었다’고 쓴 부분은, 베네치아 공국의 포격으로 인해 오스만군의 화약이 폭발하면서 파괴된 것으로 바로잡습니다.